ECサイトを立ち上げようと考えたとき、選択肢のひとつとして多くの人が検討するのが「Shopify(ショッピファイ)」。世界175か国以上で利用され、日本国内でも導入企業が急増しています。しかし、Shopifyを使えば必ず成功するわけではなく、実際には「売れない」「運用が大変」といった声もあるのが現実です。

この記事では、Shopifyを活用して成果を上げている成功事例から、思うように売上が伸びなかった失敗パターンを紹介。あわせて、成果を出すための共通点や、よくある落とし穴も解説します。

- 目次

- 1. Shopifyが選ばれる理由

- - 1-1.ECカート選びで迷う方へ

- - 1-2.なぜShopifyが注目されているのか

- 2. Shopifyの代表的な成功事例【ジャンル別】

- - 2-1. ファッション系ブランドの事例

- - 2-2. コスメ・ビューティー系の事例

- - 2-3. 食品・飲料・グルメ系の事例

- - 2-4. 雑貨・インテリア・ライフスタイル系の事例

- - 2-5. D2C(メーカー直販)モデルでの成功事例

- 3. Shopify運用で失敗しやすいパターンとその理由

- - 3-1. 世界観やデザインに一貫性がない

- - 3-2. 決済・配送設定が不十分でカゴ落ちが多発

- - 3-3. 広告や集客を考慮せず開店してしまう

- - 3-4. アプリを入れすぎてサイトが重くなる

- - 3-5. SEOや導線設計が甘く、売上につながらない

- 4. 成功事例に学ぶ!Shopifyで成果を出すための共通点

- - 4-1. ターゲットに合わせたストア設計

- - 4-2. SNS・広告・CRMとの連携が強い

- - 4-3. ユーザー視点でのUI/UX最適化

- - 4-4. 運用後の改善PDCAが早い

- 5. 制作会社 or 自社で?Shopify構築の選び方

- - 5-1.それぞれのメリット・デメリット

- - 5-2.成功事例に多いパターンは?

- 6. まとめ|Shopifyは事例から学ぶのが一番早い!

1. Shopifyが選ばれる理由

本章では、数あるECプラットフォームの中でもShopifyが注目されている理由、そしてこの記事でご紹介する「Shopify事例」の目的について、わかりやすくご紹介します。

1-1.ECカート選びで迷う方へ

ECサイトを立ち上げる際、多くの方が最初にぶつかる壁が「どのカートシステムを使えばいいのか?」という問題です。現在では、BASE、STORES、カラーミーショップ、MakeShop、Shopifyなど、国内外に多数の選択肢があり、それぞれに特徴やメリット・デメリットがあります。

たとえば「初期費用をかけずにすぐ始めたい」という場合は無料で使えるBASEやSTORESが選ばれることが多く、一方で「本格的にブランディングや海外展開も見据えて運営したい」といったケースでは、拡張性と柔軟性に優れたShopifyが注目されています。

選ぶカート次第で、サイトのデザインの自由度、使える機能、運用コスト、今後のスケーラビリティが大きく変わってくるため、最初の判断は非常に重要です。

1-2.なぜShopifyが注目されているのか

Shopifyが多くの事業者に選ばれている理由は、その「自由度の高さ」と「成長性のサポート」にあります。

【shopifyが選ばれる理由】

・デザインや機能のカスタマイズ性の高さ

Shopifyは世界中で使われているプラットフォームのため、豊富なテンプレートやアプリが用意されており、ノーコードでも美しく本格的なECサイトを構築できます。さらに、HTMLやLiquidを使えば細かいデザイン調整も可能で、ブランドの世界観をしっかり表現できます。

・販売チャネルの多さと連携力

InstagramやFacebook、Googleショッピング、楽天など、さまざまなチャネルと連携できるため、集客の幅が広がります。加えて、越境ECにも強く、通貨・言語・配送への対応がしやすい点も評価されています。

・売上規模の成長に合わせて拡張できる柔軟さ

月商数万円の個人商店から、年商数十億円を超えるD2Cブランドまで、ステージに応じて最適なプランや機能を選ぶことができます。

こうした「今すぐ始められて、成長に合わせてスケールできる」というバランス感が、Shopifyが注目されている最大の理由です。

あなたのEC成功を後押し!Shopify構築代行業者おすすめ16選についてはこちらの記事もぜひご覧ください!

2. Shopifyの代表的な成功事例【ジャンル別】

Shopifyが多くの企業に支持されている背景には、実際に成果を上げている具体的な事例の存在があります。ここでは、業種ごとに異なるビジネスモデルや戦略を活かしながら、Shopifyで成功しているブランド・ショップをジャンル別にご紹介します。

「自分の業種でShopifyは本当に合うのか?」と悩んでいる方にとって、実例を見ることは何よりの判断材料になります。ぜひ、自社と近いジャンルの事例をチェックしてみてください。

2-1. ファッション系ブランドの事例

【土屋鞄製造所】

従来のECプラットフォームでは、機能追加や改善に多大な工数と費用がかかり、迅速な対応が難しいという課題がありました。例えば、Amazon Payの導入に1年を要するなど、タイムリーなアップデートが困難でした。また、社内での運用体制も大規模で、柔軟な対応が難しい状況でした。これらの課題を解決し、スピーディーな施策実行と内製化を進めるため、Shopifyの導入を決定しました。

https://tsuchiya-kaban.jp

https://tsuchiya-kaban.jp

【NICCE】

NICCEは、ブランドのグローバル展開とオンライン販売の強化を目指し、Shopifyを導入しました。従来のECプラットフォームでは、サイトの拡張性や多言語対応、決済手段の多様化に課題がありました。Shopifyの導入により、これらの課題を解決し、より柔軟でスケーラブルなECサイトの構築が可能となりました。

https://www.nicceclothing.com

https://www.nicceclothing.com

2-2. コスメ・ビューティー系の事例

【PAUL & JOE】

日本国内では、化粧品メーカーのアルビオンが「PAUL & JOE BEAUTE(ポール & ジョー ボーテ)」の展開を担当しており、全国に約70店舗の正規販売店を構えています。しかし、店舗数の制約から、より多くの顧客にブランドの魅力を届けるため、Shopifyを活用した公式オンラインストアを開設しました。

https://www.paul-joe-beaute.com

https://www.paul-joe-beaute.com

【product(ザ プロダクト)】

「ザ プロダクト」は、ブランドの世界観をオンライン上で効果的に表現し、国内外の顧客に向けて商品を提供するために、Shopifyを導入しました。特に、モバイルファーストのデザインや、多言語・多通貨対応など、グローバルな展開を視野に入れた機能が求められていました。

https://theproduct.jp

https://theproduct.jp

【ROGER & GALLET(ロジェ・ガレ)】

「ROGER & GALLET(ロジェ・ガレ)」は、1862年にフランス・パリで創業された老舗フレグランスブランドで、自然由来の香料を使用した香水やボディケア製品で知られています。同ブランドは、オンライン販売の強化とブランドの世界観の表現を目的に、Shopifyを活用した公式オンラインストアを構築しました。

https://www.roger-gallet.jp

https://www.roger-gallet.jp

2-3. 食品・飲料・グルメ系の事例

【ゴーゴーカレー】

ゴーゴーカレーは、複数のECモール(楽天、Yahoo!ショッピング、Amazonなど)での販売を行っていましたが、各モールでの受注・在庫管理が煩雑で、業務効率の改善が求められていました。また、海外展開を視野に入れた多言語・多通貨対応や、BtoB向けの大量注文への対応も課題となっていました。これらの課題を解決するため、Shopifyの導入を決定しました。

https://gogocurry.com/

https://gogocurry.com/

【ブルーボトルコーヒー】

ブルーボトルコーヒーは、ブランドの世界観をオンライン上で効果的に表現し、国内外の顧客に向けて商品を提供するために、Shopifyを導入しました。特に、モバイルファーストのデザインや、多言語・多通貨対応など、グローバルな展開を視野に入れた機能が求められていました。

https://store.bluebottlecoffee.jp/

https://store.bluebottlecoffee.jp/

2-4. 雑貨・インテリア・ライフスタイル系の事例

【KINTO】

KINTOは、ブランドの世界観をオンライン上で効果的に表現し、国内外の顧客に向けて商品を提供するために、Shopifyを導入しました。特に、モバイルファーストのデザインや、多言語・多通貨対応など、グローバルな展開を視野に入れた機能が求められていました。

https://kinto.co.jp

https://kinto.co.jp

2-5. D2C(メーカー直販)モデルでの成功事例

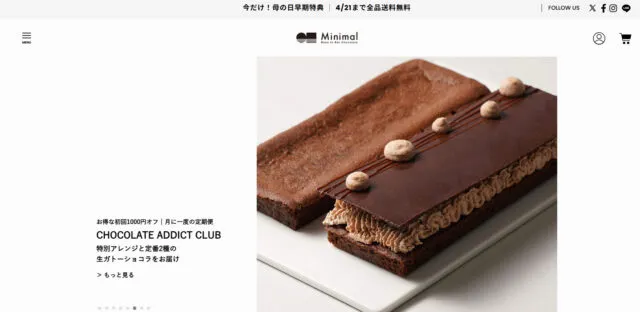

【Minimal】

Minimalは、創業当初からECサイトを運営していましたが、コロナ禍をきっかけにデジタルシフトを加速。Shopifyの柔軟なカスタマイズ性と豊富なアプリ群を活用し、オンラインとオフラインの顧客体験を統合するOMO環境の構築を目指しました。

https://mini-mal.tokyo

https://mini-mal.tokyo

【kanro poket】

新型コロナウイルスの影響で直営店「ヒトツブカンロ」が休業を余儀なくされたことをきっかけに、オンラインでの販売チャネルの強化が急務となりました。これにより、ECサイトの再構築が進められ、Shopify Plusの導入が決定されました。

https://kanro.jp

https://kanro.jp

3. Shopify運用で失敗しやすいパターンとその理由

「Shopifyを使えば売れる」と思って導入したものの、思うように成果が出ずに悩むケースも少なくありません。高機能で自由度の高いShopifyだからこそ、使い方を間違えると“見た目だけのECサイト”になってしまい、売上につながらない…という失敗も起こりやすいのです。

この章では、Shopify運用においてありがちな失敗パターンを5つ取り上げ、それぞれ「なぜ失敗するのか?」という原因と背景を詳しく解説します。

3-1. 世界観やデザインに一貫性がない

ECサイトにおいて世界観は、ユーザーの購買意欲を左右する大きな要素です。とくにShopifyでは、デザインの自由度が高い分、ブランドの魅力やコンセプトをどう表現するかが売上に直結します。

【失敗事例】

・ロゴ、配色、写真のテイストがバラバラ

・フォントやレイアウトが雑多

・トップページと商品ページで雰囲気が違う

といった世界観の一貫性の欠如です。これではユーザーにとって違和感が生まれ、「なんとなく信頼できない」「思っていたブランドと違う」と感じさせてしまいます。

特に、ファッションやコスメ、ライフスタイル商材など感性に訴えるジャンルでは、ブランドイメージの統一は極めて重要です。一貫性のあるデザインは、「このブランドで買いたい」という納得感や安心感につながります。

Shopifyではテーマやテンプレートを自由に選べる反面、統一感のない素材をそのまま使ってしまうと、逆効果になりかねません。成功しているストアは、色や写真、文言、構成まで細部にこだわり、ブランドストーリーを視覚で伝える工夫を徹底しています。

3-2. 決済・配送設定が不十分でカゴ落ちが多発

Shopifyで商品ページやデザインを整えたのに、購入完了までたどり着かない、そんな「カゴ落ち(カート離脱)」に悩むケースは少なくありません。特に、決済・配送まわりの設定が不十分だと、ユーザーは最後のステップで購入をためらってしまいます。

【例】

・希望する支払い方法が使えない

・送料が高い、不明確

・配送日数の情報がない

など、購入直前で不安や不満を感じさせる要素があると、ユーザーはすぐに離脱してしまいます。実際、ECにおけるカゴ落ち率は70%を超えるとも言われており、その原因の多くがチェックアウト時の体験にあるのです。

ShopifyはShop Payをはじめ、クレジットカード、Apple Pay、Google Pay、コンビニ決済、あと払い決済など多様な支払い方法に対応可能です。また、送料の設定や配送ポリシーの表示も細かく設定できますが、初期設定のまま放置していると、ユーザーにとっては不親切なサイトになってしまいます。

カートに入れてもらった時点でユーザーの購入意欲は高い状態です。そのチャンスを逃さないためにも、決済・配送の設定は抜かりなく整え、ストレスなく「買える」環境づくりが大切です。

3-3. 広告や集客を考慮せず開店してしまう

Shopifyでサイトを公開したものの、「まったくアクセスが来ない」「誰にも見られていない」という状況に直面するケースは意外と多くあります。その原因のひとつが、広告や集客施策を計画せずに開店してしまうことです。

Shopifyは、あくまで「売るための土台」を提供するツールであり、オープンしただけで自然とお客さんが集まってくるわけではありません。とくに独自ドメインで運用している場合は、SEO効果も初期段階ではほとんどなく、何もしなければ誰にも存在を知られずに終わってしまうこともあります。

SNS運用、Google広告、Instagram広告、インフルエンサーとの連携、メルマガなど、ストアに人を呼び込むための動線設計は、サイト制作と同じくらい重要です。にもかかわらず、「とりあえずサイトを作ってから考えよう」と後回しにしてしまうと、時間も労力も無駄になってしまいます。

成功しているショップは、開店前からターゲットユーザーに向けた告知や予約キャンペーンを実施したり、開店と同時に広告出稿を行ったりと、集客と販売の導線をセットで考えているのが特徴です。ECサイト運営では、「見てもらう仕組み」を同時に作ることが成功への第一歩となります。

3-4. アプリを入れすぎてサイトが重くなる

Shopifyの大きな魅力のひとつが、豊富なアプリによって機能を自由に拡張できる点です。実際、レビュー表示、チャットボット、ポップアップ、離脱防止、リターゲティングなど、便利なアプリが多数そろっており、初心者でも手軽に導入できるのは大きなメリットです。

しかし一方で、アプリをむやみに入れすぎると、サイトの表示速度が遅くなり、離脱率が上がるというリスクもあります。とくに海外製のアプリは、日本の環境に最適化されていない場合もあり、無駄なスクリプトの読み込みや、不要な外部通信が増えることも。

ページ表示が2秒遅くなるだけで、離脱率は大幅に上がるというデータもあるほど、表示スピードは売上に直結する要素です。

アプリは「便利だから」となんとなく入れるのではなく、本当に必要な機能か?代替できないか?を見極めて導入すべきです。導入後も定期的にパフォーマンスをチェックし、使っていないアプリは削除するなど、軽い運用を意識することが成功のカギとなります。

3-5. SEOや導線設計が甘く、売上につながらない

「アクセスはあるのに売上が伸びない」「そもそも検索で上位に表示されない」といった悩みを抱えるケースも少なくありません。その大きな原因のひとつが、SEO対策や導線設計の甘さです。

ShopifyはSEOに強いと言われることもありますが、それはあくまで基本的な構造が整っているというだけで、適切な設定やコンテンツ設計を行わなければ、検索結果で上位に表示されることはありません。

【例】

・タイトルタグ

・メタディスクリプション

・見出し構成画

・像のalt属性

・内部リンク

など、基本的なSEO対策を行わないままでは、検索からの流入は期待できません。

また、ユーザーがサイトに訪れた後の導線(購入までの流れ)がスムーズでない場合も、せっかくの訪問が売上につながりません。たとえば、「商品一覧にフィルターがない」「カートボタンがわかりづらい」「スマホでの操作性が悪い」といった細かなUXの不備が、コンバージョン率を下げてしまいます。

SEOと導線設計は、「見つけてもらうための戦略」と、「買ってもらうための仕組み」です。この両方がかみ合って初めて、ECサイトは継続的に売上を生むようになります。

Shopifyの運用では、「見た目」だけでなく、「検索される」「買いやすい」という視点からの改善が欠かせません。

あなたのEC成功を後押し!Shopify構築代行業者おすすめ16選についてはこちらの記事もぜひご覧ください!

4. 成功事例に学ぶ!Shopifyで成果を出すための共通点

Shopifyの成功事例や失敗パターンをご紹介してきましたが、「なぜあのブランドはうまくいっているのか?」という疑問を持たれた方も多いのではないでしょうか。

この章では、実際に成果を出しているShopify運営者たちが実践しているポイントを4つの視点から紹介します。これからShopifyを活用して売上を伸ばしたい方にとって、具体的なヒントとなる内容です。

4-1. ターゲットに合わせたストア設計

Shopifyで成果を出しているストアに共通しているのが、ターゲットユーザーのニーズに合ったストア設計がされていることです。どんなにおしゃれなデザインでも、誰に向けて発信しているのかが曖昧なままでは、刺さるサイトにはなりません。

成功しているECサイトは、ユーザーの性別・年齢・ライフスタイル・購買目的を細かく想定し、言葉選び、色使い、写真のトーン、導線の配置に至るまで一貫した設計がなされています。

たとえば、若年層向けのファッションブランドであれば、スマホファーストのシンプルなUIとSNS映えするビジュアルが重視されます。一方で、高価格帯のスキンケア商品であれば、高級感のある余白設計や専門的な説明コンテンツが求められます。

また、商品構成やカテゴリ分けも重要です。ユーザーが迷わずに商品にたどり着けるよう、購買心理に沿ったナビゲーション設計をしているストアほど、コンバージョン率が高い傾向があります。

つまり、「どんな人が・どんなシーンで・どんな理由で商品を購入するのか?」を具体的に描き、その答えをサイト設計に落とし込むことが、Shopifyで成果を出すための第一歩です。

4-2. SNS・広告・CRMとの連携が強い

成功しているShopifyストアの多くは、単に商品を「置くだけ」ではなく、SNS・広告・CRM(顧客管理)を効果的に連携させて売れる仕組みを構築しているのが特徴です。

まずSNSとの連携では、InstagramやTikTok、X(旧Twitter)などを活用し、ブランドの世界観を発信しながら自然な形でShopifyの商品ページへ誘導しています。ShopifyはInstagramショッピングやFacebookショップとの統合がスムーズで、投稿から直接購入へつなげる導線が作りやすいのも大きな利点です。

広告運用においても、Meta広告(Facebook・Instagram)やGoogle広告との連携が簡単にでき、リターゲティングやコンバージョン計測も高精度に行えるため、集客の最適化が可能です。成功しているストアは、開店当初から広告を計画的に活用し、初期から効率的に売上を伸ばしています。

さらに、顧客データの活用も重要です。ShopifyにはCRM機能やメルマガ配信ツール(Shopify EmailやKlaviyoなど)を組み合わせることで、リピーター育成やLTV最大化につなげる施策が行われています。たとえば、購入履歴に応じたレコメンド配信や、カゴ落ちメールの自動送信などがその一例です。

このように、SNSで関心を引き、広告で集客し、CRMで関係性を深めてリピーターに育てるという一連の流れを戦略的に構築できるのが、Shopifyの強みであり、成果を上げているショップの共通点です。

4-3. ユーザー視点でのUI/UX最適化

Shopifyで成果を出しているストアは、売り手視点ではなくユーザー視点で設計されたUI(操作性)とUX(体験)を徹底的に磨いています。どれだけ魅力的な商品を取り扱っていても、ユーザーが「使いづらい」「買いづらい」と感じるサイトでは、購入にはつながりません。

【操作性】

・トップページから商品ページへの導線がわかりやすい

・商品検索やカテゴリ分けが直感的に行えるか

・カートや決済までの流れがスムーズか

・スマホでの買いやすさに配慮した設計がされているか

こうした細かな操作体験が、ユーザーの満足度やコンバージョン率に直結します。

【UX】

・レビュー表示

・サイズ比較

・FAQページ」

など、ユーザーが安心して購入判断できる情報が適切に配置されていることも重要です。購入前の不安を解消し、購入後の体験も快適に整えることが、リピーター獲得にもつながります。

成功するShopifyストアは、表面的なデザインだけでなく、「ユーザーがどう感じるか、どう動くか」を徹底的にシミュレーションし、ストレスなく目的を達成できるサイト体験を追求しています。

4-4. 運用後の改善PDCAが早い

Shopifyで成果を出しているストアに共通するのは、「公開して終わり」ではなく、運用後も継続的に改善を重ねていることです。初期段階で完璧なECサイトを作るのは難しく、むしろ運用開始後にデータをもとに試行錯誤を繰り返すことで、売上や顧客満足度を伸ばしていくのが一般的です。

・アクセス解析ツール

・ヒートマップ

・Shopifyの管理画面

などを活用して、「どのページで離脱が多いか」「どの商品が見られているか」「どの導線が機能していないか」などの定量的なデータを日々チェックしています。そして、そのデータに基づいて素早く仮説を立て、改善施策を実行しています。

また、SNS広告やSEOの効果検証を行い、PDCA(計画→実行→検証→改善)のサイクルを回すスピードが早いことも特徴です。こうした姿勢が、「売れない期間を最小限に抑え、成果の最大化につなげる」ことを可能にしています。

Shopifyの強みは、拡張性だけでなく「改善しやすい柔軟性」にもあります。だからこそ、PDCAをどれだけ早く・継続的に回せるかが、Shopify運用成功の分かれ道になるのです。

5. 制作会社 or 自社で?Shopify構築の選び方

Shopifyは直感的に操作できる管理画面や豊富なテンプレートが揃っており、専門知識がなくてもある程度のサイト構築が可能です。そのため、「自分で作るべきか」「制作会社に依頼すべきか」で迷う方も多いのではないでしょうか。

この章では、自社で構築する場合と制作会社に依頼する場合の違いをわかりやすく整理し、成功事例に多いパターンや判断基準についても解説していきます。

5-1.それぞれのメリット・デメリット

Shopifyの構築方法には大きく分けて「自社で構築する」か「制作会社に依頼する」の2つの選択肢があります。それぞれにメリット・デメリットがあるため、自社の状況や目的に応じて最適な方法を選ぶことが重要です。

【自社で構築する場合】

メリット

・コストを抑えられる(初期費用ゼロでも始められる)

・スピード感を持って柔軟に対応できる

・運用知識が社内に蓄積される

デメリット

・デザインや機能に限界がある場合も

・専門知識がないとカスタマイズに時間がかかる

・集客、販売戦略まで手が回らないこともある

社内にWebの知識があるメンバーがいれば、まずは自社で構築して小さく始めるのも一つの手です。ただし、時間や労力とのバランスを考える必要があります。

【制作会社に依頼する場合】

メリット

・デザイン性・機能性に優れたプロ品質のストアが作れる

・Shopify特有の仕様やアプリ連携もスムーズに対応

・マーケティング戦略や運用のアドバイスも受けられることが多い

デメリット

・初期費用や依頼コストが発生する

・一部の設定・更新を外部に依存する可能性がある

特に「ブランドの世界観を大切にしたい」「売れる導線を意識して設計したい」「早期に結果を出したい」といった場合には、Shopifyに精通した制作会社への依頼が効果的です。

5-2.成功事例に多いパターンは?

数多くのShopifyストアの中でも、特に成果を上げている事例に共通して見られるのが、「制作会社+自社運用」のハイブリッド型です。これは、初期構築をプロに任せて高品質な土台を作り、その後の運用や更新を社内で行うというパターンです。

この方法を取ることで、立ち上げ時にブランディングやUI/UX、導線設計、集客までをプロの視点でしっかり設計してもらえるため、スタート直後から売上につながりやすい構成になります。さらに、公開後は自社でスピーディに更新や改善を加えることで、タイムロスなくPDCAを回すことが可能です。

一方で、最初からすべて自社で構築して運用している成功事例もありますが、その多くはWeb制作やマーケティングのノウハウを社内に持っている企業に限られます。とくにEC未経験の企業や個人事業主の場合、最初からすべて内製で進めようとすると、設計や集客の部分でつまずきやすい傾向にあります。

また、「まずは制作会社に依頼してShopifyの構造や運用に慣れた上で、徐々に自社対応の比率を増やしていく」という段階的な進め方を取っているブランドも多く、これも成功事例でよく見られるアプローチです。

つまり、最初のクオリティと戦略設計はプロに任せ、その後のスピードと柔軟性は自社で担保するという役割分担が、Shopifyで成果を出すための現実的かつ効果的なスタイルだと言えるでしょう。

あなたのEC成功を後押し!Shopify構築代行業者おすすめ16選についてはこちらの記事もぜひご覧ください!

6. まとめ|Shopifyは事例から学ぶのが一番早い!

成功事例と失敗事例から学ぶことで、ECサイト構築の確かなヒントが見えてきます。本記事を参考に、ぜひ自社にとって最適なサイトづくりを進めてください。

株式会社Raboでは、数多くのShopify構築支援を手がけ、企業様から高い評価をいただいてきた実績を活かし、成果につながるECサイト構築をトータルサポートしています。

「成功パターンを踏まえた提案がほしい」「自社に最適な設計を相談したい」という方は、

ぜひ下記フォームよりお気軽にお問い合わせください!